音大や音楽系の専門学校に進学したい生徒が、和声(ハーモニー)を学ぶための本です。定価は1冊3000円位ですが、中古なら1000円くらいで買えます。独習者からは内容が難しいという評価が多いため、あまり気張らず理解できるところだけ頑張ってみようというつもりで読んでみました。

一般向けの音楽理論(ポピュラー和声)の本は学習開始時点で数百ページくらい読んでいます。ポピュラー和声との違いについても触れながら、素人目線からの感想を書きたいと思います。

音楽専攻ではないけれど、和声に興味がある人の参考になれば嬉しいです。

- ポピュラー音楽の初心者向けの本から「和声 理論と実習」にステップアップしたい人

- クラシック専攻ではないけど「和声 理論と実習」に興味がある人

ポピュラー和声の本との違い

ポピュラー音楽の作曲初心者向けの音楽理論の本とのルールの違いについて。ジャンルも対象の読者も違うので強引な比較になります。

記譜の違い

一般向けの音楽理論の本だとト音記号に3声部+ヘ音記号にバスと記譜。一方和声ではト音記号に2声部+ヘ音記号に2声部で記譜します。

慣れるまで読みづらかったです。

長調と短調の区別

長調と短調を明確に区別します。1巻の時点ではポピュラー音楽みたいに長調か短調かあいまいな音楽は扱わないので、ディグリーにコードの種類(mとかm♭5とか)を書く意味はありません。

和声では、主音もディグリーも一致しているコードは、長/短調で同じ機能を持つといいます。

禁則について

ポピュラー音楽にはない禁則も明示されています。

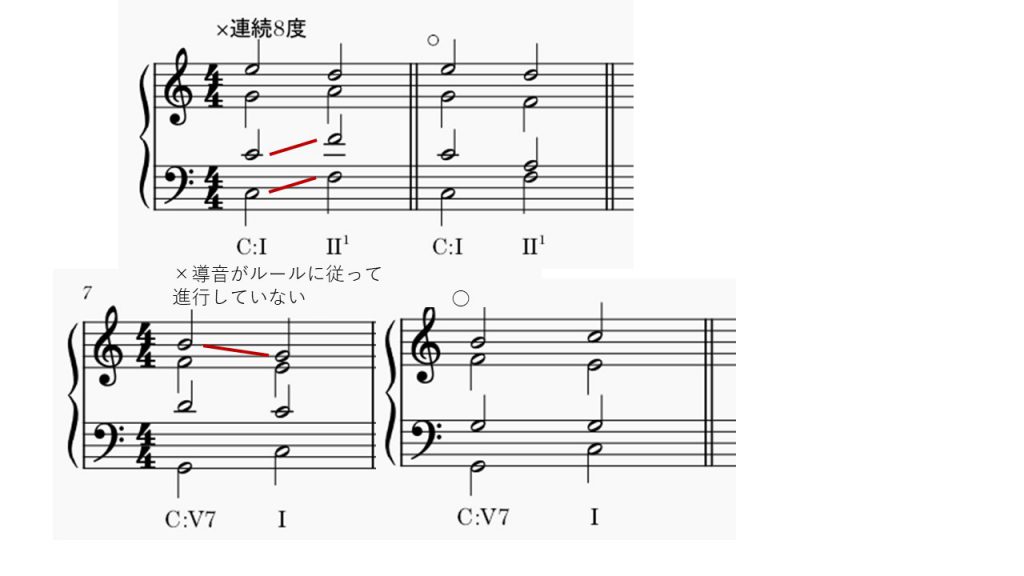

連続8度と連続5度と並達8度と並達5度の禁止、導音の限定進行、複音程進行・長短7度の進行・増音程進行の禁止…みたいな感じで。

一度には覚えられないので禁則のページは課題をやりながら何度も読み返しました。

禁則や限定進行のルールをなぜ守らなければならないかについては具体的な説明がありません。美しい響きのためというよりはクラシックらしい音楽を作るための禁則だとどこかで聞いたことがあります。

1巻の時点では、連続8度みたいな禁則を犯した進行については、指示どおりに配置・連結すればできにくいようになっているようです。

転回系について

転回系も詳しく学びます。ポピュラー和声ではほぼスルーされている項目なので興味を持って読めました。

和声においては、転回系は好きなところに使っていいわけではなくて、決まりを守って連結することでスムーズな進行とみなされるようです。

扱うコードの種類と機能

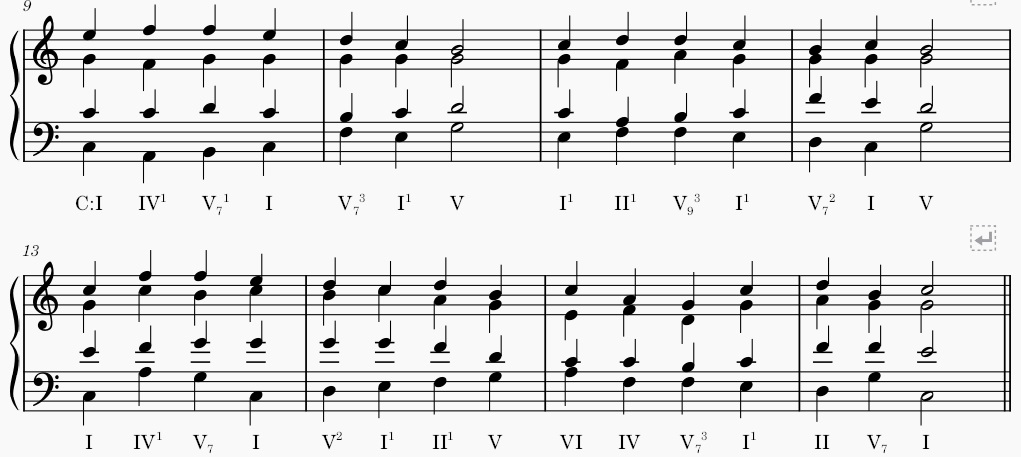

扱うコードは、I、II、IV、V、V7(根音省略を含む)、V9、VIとその転回系。ドミナントの和音について詳しく書かれていました。一般書で真っ先に出てくるIIIとかVIIや、ノンダイアトニックコードのセカンダリードミナントとかはまだ出てきません。

IIIはクラシック和声の分析の本でも全然見なかった気がしますが一体どこで会えるのだろうか?と思いました。IIIやVIIは3巻で取り上げられています。

ボイシングについて

とにかくボイシングの訓練。ルールを覚えれば、ポップスの伴奏付けをするときに跳躍しすぎてめちゃくちゃになることがなくなりそうです。

ポップスやロックでは連続8度・連続5度はほぼ完全に無視されていますが、「和声」での連続8度・連続5度はご法度。

自分が実施した課題の中から、連続8度・連続5度のミスを見つけるのにかなり苦労しています。楽譜を見ず音だけ聴いて感知できるようになりたいです。

内容は難しくない?

内容は簡単とは言い難いですが、想像していたよりも初心者・独習者に優しい設計になっていると思いました。

解説が細かく、丁寧。課題を進めるにつれ調号が増えていくのにはこんなところまで配慮してくれているのかと思いました。専門書にありがちな、「ここは言わんでも分かるはずやから省いてええやろ」という感じの不親切さは案外少なかったです。

ただ、別冊の模範解答にだけ書かれているルールもありました。わかりにくかった点も後述します。

本書の出版年は1964年です。本文で使われている言い回しが古風で、少し戸惑いました。たとえば、「歴時」という言葉を初めて見ました。文脈からして「(音の)長さ」あるいは「音価」を表しているようです。辞書に載っていない言葉です。「何となれば」という表現も、何らかの意図がない限り今は使われていません。

1巻の目次

本書の趣旨

本書の用いかた(教師のために)

凡例

第1章 予備知識

- 主音と音度

- 3和音

- 各音度の3和音

- 基本位置と転回位置(低音位)

第2章 基本位置3和音の配置

- 声部

- 4声体

- 配置

- 上三声の配置(高音位と配分)

- 基本位置3和音の上3声の標準配置

第3章 基本位置3和音の連結

- 2音の関係

- 1声部における2音の継時関係

- 進行に関する制限

- 2声部における同時-継時関係

- 同時進行に関する禁則

- 連結

- 基本位置3和音の上3声の標準連結

- II→V, V→VIの連結

第4章 和音設定の原理

- 和音設定

- 3種の和音機能

- カデンツの3カデンツの3種の型

- 基本位置3和音による各種のカデンツ

- 和音進行の可能性

- カデンツの結合(複合カデンツ)

- 終止

第5章 各種の調

- 旋法と主音

- 主音の移動(移調)

- 旋法の変換(移旋)

- 各調の総括

第6章 3和音の第1転回位置

- I1・IV1・V1の標準配置

- I1・IV1・V1をふくむ標準連結

- II1の配置・連結

- 〔1転〕3和音をふくむカデンツ

- 〔1転〕3和音をふくむバス課題の実施法

第7章 3和音の第2転回位置

- 第2転回位置3和音の標準配置

- 〔2転〕3和音の使用における定型

- 〔2転〕3和音をふくむ標準連結

- S和音→I2⏝Vの連結

- 〔2転〕3和音をふくむバス課題の実施法

第8章 Ⅴ7の和音

- 7の和音

- V7の和音

- V7の和音の配置

- V7の和音と限定進行音

- 「V7の和音」→「Iの和音」

- 先行和音→「V7の和音」の連結

- V7の和音をふくむバス課題の実施法

- V7→VIの連結

- V7→VIの連結をふくむバス課題の実施法

- V7/の和音(V7の和音の根音省略形体)

- V72/の配置と連結

- V72/をふくむバス課題の実施法

第9章 Ⅴ9の和音

- 9の和音

- V9の和音

- 〔基〕V9の和音の配置

- V9→Iの連結

- 並達9度についての制限

- V9/の和音(V9の和音の根音省略形体)

- 長調のV9/の和音の配置と連結

- 長調のV9・V9/の和音をふくむバス課題の実施法

- 短調のV9/の和音の配置と連結

- 短調のV9・V9/の和音をふくむバス課題の実施法

第10章 D諸和音の総括

- D諸和音形体の一覧

- D和音の定型の一覧

- 特定の場合におけるD和音の使用についての注意

- D諸和音の総合バス課題の実施法

補遺

和声実習における原則的な公理

配置・連結の一般的可能性

付録

Ⅰ 24個の調とその和音の一覧表

Ⅱ 配置と連結の総括

- 和音

- 配置

- 各和音の標準的な上部構成音と配分の一覧表

- 連結

- 3和音の標準配置と標準連結

- 付加和音の配置と連結

Ⅲ カデンツの総括

- カデンツの3種の型

- 和音の機能別分類

- 第1型カデンツ(K1)

- 第2型カデンツ(K1)

- 第3型カデンツ(K1)

- 複合カデンツ

- カデンツ一覧表を用いた各種練習法

補充課題

索引

取り組む前に身につけておいた方が良さげな知識

わかりやすく書いてあるとはいえ、最低限楽譜を読めること、ドイツ式音名を知っていること、音程について基本的な知識があることが必要。また、調の種類について押さえているとスムーズだと思いました。

音程はちょっと難しいです。無料でわかりやすく解説してくれている音大のホームぺージがあるので、紹介します。確認テスト付き。

1巻読了時点でわからなかった、わかりにくかった点。

- 終止がよくわからない。コンマの例えがあまりピンと来ない。

- 少なくともどちらかの声部が保留されているなら連続○度、並達○度には当たらないこと。(斜行の意味が分かっていなかった?)

- 「V7^3→I^1」この進行において、v音(V7^3の根音であり、I^1の第5音でもある)を保留しなくていいということだが、認められる連結の基準がよくわからなかった。

- IIの1転はV7の3転に進行できること。

- 曲の最後でV7の上構bを積極的に使って良いこと。(曲の最後で上構bを使うことがある、とは書いてあったけど。)

- Vに後続する標準外配置のVIは密集配置から解離配置に進行してもよいこと。

2巻の課題をこなしていくうちにこれらの疑問は自然に解決していきました。習うより慣れろということでしょうか。

1巻読破までどれくらいかかるか

すべての章と補遺を読み、補充課題を除いた課題を終えた時点で区切りをつけることにしました。読んだだけで学生時代の勉強のようにまとめノートみたいなのは作っていません。

12月に買って3月半ばに終わったのでサボり期間含め3ヶ月半で読了。

3和音までは問題なくサクサク進めました。V7の単元から課題に時間がかかるようになりました。読んでいる最中、耐えがたい眠気がありました。

課題なんかせずにさっさと続きを読みたい、といいう気持ちはありましたが、後で分からなくなって投げてしまうのを防ぐためにどうにか課題に取り組んでいました。

課題は手書きがいいか打ち込みがいいか

短い課題は紙に、別冊に解答例があるような長い課題はフリーの楽譜ソフトでやるようにしました。

楽譜ソフトを使うことは手元に鍵盤がなくても簡単に音を確認できるのがメリット。ただし音符以外の要素(ディグリーなど)を書き込みづらいです。

紙だとバラバラになって管理が大変なのと、悪筆のせいで後で見返したとき困るかもしれないと思い、最終的に楽譜ソフトを使うことにしました。

感想まとめ

- 最初は苦労するが、だんだん慣れてくる

- 事前知識として音程と調性は必須

- ルールが複雑

音楽の授業の号令とか玄関のチャイムみたいなのが作れるようになるはずです。

3か月もかけてそれだけかと思われるかもしれませんが、タテ(声部)とヨコ(進行)を同時に考えるのは想像以上に難しいです。でも、課題の実施はパズルを解くような感覚で、ポピュラー和声にはない面白さがありました。

和声1巻の知識で8小節のコード進行を作ってみました。メロディがぎこちないですし、連続や並達のチェック漏れがあるかもしれません。独学で和声を読み進めていくとどんな技術が身につくか未読の方の参考になればと思います。

コメント